磁気テープを廃棄処分する際に、記録されているデータを適正に処理してから廃棄していますか?

磁気テープと聞くと、一般には録画用のビデオテープや音楽再生用のカセットテープを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、2000年以降はDVDなどのデジタル記録媒体が主流となり、磁気テープは一般家庭ではあまり見かけなくなりました。

一方、コンピュータ用途では、磁気テープにデジタルデータを記録する方式が現在も利用されています。2020年以降の現代においても、容量単価の安さや長期保存に適した特性から、「長期保存用メディア」として一定の需要を維持しています。

本コラムでは、半世紀以上にわたり使用されてきた各種磁気テープに共通する、適切なデータ消去方法についてご紹介します。

磁気テープの主な種類

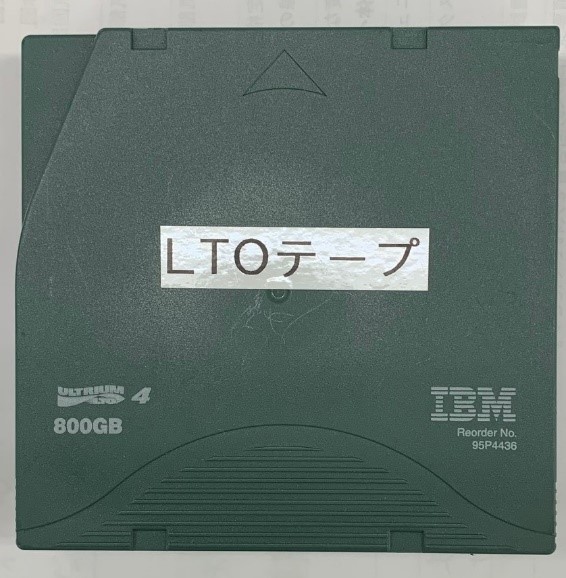

コンピュータ用途の磁気テープは、20世紀には各メーカーが独自方式を提唱していたため、多種多様な規格が存在していました。しかし、2020年代に入ってからは、ほとんどが「LTO(Linear Tape-Open)」規格に集約されています。

それ以前には、LTOと同様の形状をした「DLT」や「AIT」に、それらに類似する形状で過去に主流だった「CMT(IBM 3480/3590)」などがありました。これら1リール方式(巻き取りが1か所)の他、ビデオテープと同様に2リール方式(巻き取りが2か所に分かれている)を採用する「QIC/SLR」なども存在していました。

また、デジタルオーディオテープ(DAT)をベースにコンピュータ用に規格化された小型の「DDS」は、サイズの小ささや互換性の高さから、現在でも愛用されている方が多いようです。

磁気テープでは「上書き消去」は一般的ではない?

HDD(ハードディスク)などの主要な記録媒体では、データ消去に「上書き消去」が用いられます。これは”0”や”1”や”乱数”を記録することで、元のデータを塗り潰す方法です。

しかし、磁気テープではこの方法は一般的ではなく、専門業者でも採用していないケースがほとんどです。その理由は以下の4点です。

- 記録速度が遅く、消去に時間がかかる

- ランダムアクセスができず、「抜き取り検証」が困難

- 磁気テープ専用のデータ消去ソフト入手が困難

- 対応するドライブの入手が困難

磁気テープはHDDなど他の記録媒体と比べて容量当たりの単価が安い反面、記録と読込に時間が掛かり、ランダムアクセスができないという特性があります。テープは最初から最後まで一本道でしかアクセスできず、特定のアドレスにアクセスするには対象のデータがある位置まで「早送り」や「巻き戻し」が必要で、位置が遠いと長い時間が掛かってしまうためです。その特性から、磁気テープでデータ消去をする際には①と②が問題となってきます。

HDDなどは後ろの方のアドレスにも数秒で辿り着くことができるランダムアクセスが可能なので、元に戻す必要もなく②の問題は軽微となります。

ちなみに抜き取り検証とは、全ての領域を順に「ゼロが書かれているか」を検証(ベリファイ)すると時間が掛かるため、複数のアドレスを抜き取りして、そのアドレスに入っている値がゼロになっていればOKとする方法です。全数検査に比べて短時間で済むため、ランダムアクセスができる記録媒体であれば一般的な方法です。

上記の理由もあり、磁気テープのデータ消去を専門に行えるソフトは見当たらず、消去方式の実施や検証について独自に行う必要があるため、処理のハードルが高くなっています。

そして、最も問題となるのが④の、対象のテープ規格に対応するドライブが入手困難な事です。

磁気テープはHDDやSSDなどドライブと記録部品が一体化している記録媒体と違い、使用するのにドライブが別に必要であり、特定の規格に対応したドライブがなければ記録ができないため上書き消去もできません。例えば「Ultrium7」用ドライブでは、前世代の「Ultrium6」までしか対応しておらず、「Ultrium5」以前のテープを使用するには他の対応するドライブを入手する必要があります。

そのような状況でありながら、古い世代に対応するドライブは新品での入手が困難で、中古品でも正常動作するものを見つけるのは容易ではありません。そのため、磁気テープでは「上書き消去」は現実的な方法とは言えません。

磁気テープのデータ消去方法は2種類

磁気テープのデータ消去には、以下の2つの方法があります。

- 磁気破壊:強磁界を当てて磁気記録を破壊する方法

- 物理破壊:テープを裁断して物理的に破壊する方法

磁気破壊は、磁気記録の特性を利用し、約4000エルステッド(またはガウス)程度の強磁界を当てることで記録を破壊します。外見上は変化がないため、処理済みかどうかが目視で判断できない点がデメリットです。

物理破壊は、テープを切断する方法です。見た目で処理済みと分かるため、安心感があります。ただし、LTOテープは長さが1km以上あり、手作業で切断するのは現実的ではありません。巻き取られた状態では非常に硬く、ハサミでは対応できません。電動ノコギリや専用の破壊装置が必要です。

なお、「物理破壊だけでは磁気が残っていて読み取れるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、磁気テープの読み取りには精密な位置合わせと一定速度での走行が必要です。細切れになったテープではそれが不可能なため、物理破壊だけでも十分な消去効果があります。さらに安心したい場合は、磁気破壊と併用することで、磁気も外見も完全に破壊できます。

当社がご用意している磁気破壊の装置「MagWiper(マグワイパー)」や、物理破壊の装置「StoragePuncher(ストレージパンチャー)」は、上に挙げたLTOやCMT、QIC、DDSなど過去から現在までの磁気テープ(カートリッジ)を、全ての種類を安全かつ効率的に破壊することが可能な専用装置となっていますので、磁気テープを処分する際にはぜひ専用装置をご検討ください。

まとめ

磁気テープのデータ消去には、再利用を前提としない「破壊」が基本となります。古い規格のテープは対応ドライブの入手が困難で、再利用のメリットも少ないため、ほとんどのケースで破壊処理が推奨されます。

磁気テープにおいても上記のような方法を用いてデータを消去し、情報漏洩のリスクを防ぎましょう。