2010年代までは、PCの記録媒体にはHDD(ハードディスク)や、HDDと同じ接続規格「SATA」で接続するSSDが主に使用されていました。

しかし2020年代に入るとSSDの小型化と大容量化が進み、SATAよりも高速で転送が可能な接続規格「NVMe」に対応する新しいSSDのタイプ「M.2」へと主流が移っていきました。

2025年時点では、多くのPCがM.2を標準的に採用するようになっています。

本コラムでは、M.2接続のSSDが組み込まれているPCを廃棄またはリース返却する際に、最適なデータ消去方法についてご案内します。

M.2の形状

M.2は、かつて「NGFF(Next Generation Form Factor)」と呼ばれていた規格で、NGFFが新世代のフォームファクタ(形状や接続方式)を意味するように、最新のコンピュータ環境が要求する高速転送に対応しつつ、効率化や小型化を達成するために設計されました。

従来主流だったSATAコネクタに比べて小型でありつつも、SATA以外の多様な通信規格(NVMe等)にも対応できるよう端子の数が増えています。

外観はメインメモリ(DIMMなど)と同様に、基板がむき出しの状態か放熱用のヒートシンクなど金属製部品に囲まれた構造で、薄型かつ小型であることが特徴です。

そのため、設置スペースの制約があるノートPCやタブレット端末での普及が先行しました。

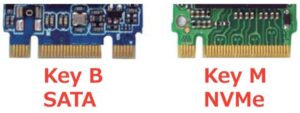

M.2は端子列の途中に切り欠きを設け、「Key B」や「Key M」などの呼称で区別しています。(下図参照)

M.2の記録媒体は横幅が22mmで統一されており、長さは30mm、42mm、60mm、80mm、110mmの5種類があります。

PCでは主に42mmまたは80mmが使用されており、特に80mmは記録部品(NANDチップ)を多く搭載できるため、流通量が多く、見る機会が多くなっています。

M.2にて使用されるインタフェースは2種類あります

インタフェースとは、物理的な形状ではなく「データ転送を行うための通信規格」のことです。

たとえば、日本語で「この文字を記録して」と伝えるか、英語で「Record this character」と伝えるかの違いのように、記録媒体とのやり取りに使われる“言語”のようなものです。

M.2で使用されるインタフェースには、以下の2種類があります:

- SATA:HDDでも使用されていた規格。M.2形状でも内部通信がSATAである場合があります。M.2が普及し始めた当初は、SATAしかサポートしていないソフトウェアやハードウェアが多く、SATA接続が主流でした。

- NVMe:PCI Express(PCIe)をベースに、記録媒体向けに最適化された高速通信規格。近年ではNVMeが主流となっています。

このように、M.2にはSATAとNVMeの2種類のインタフェースが存在するため、データ消去の際にもそれぞれに適した処理が求められます。

M.2のSSDデータ消去にはコマンド消去が必要です

M.2接続のSSDにはSATAとNVMeの2種類があるため、それぞれに対応したデータ消去コマンドを使用する必要があります。

SSDはウェアレベリングなどの内部処理により、PCから見える領域の外にデータが移動する特性があります。

このため、一般的な「物理フォーマット」では、見えない領域のデータが残ってしまう可能性が高く、完全な消去とは言えません。

そこで使用されるのが、消去コマンドです。

SSDのメモリコントローラに消去コマンドを送ることで、見えない領域も含めてすべてのデータを消去できます。

インタフェースごとの消去コマンドは以下の通りです。

- SATA用:SecureErase(拡張版=Enhancedを含む)

- NVMe用:Format NVM

- 共通コマンド:Sanitize (Block Erase)

SATAのSecureEraseと、NVMeのFormat NVMは古くから標準のコマンドとして採用されているため、ほとんどのM.2 SSDで対応しています。

Sanitizeは、SASやSCSIなどのサーバ向けインタフェースで使用されていた消去コマンドを、他のインタフェース用にも使えるよう汎用化したもので、M.2 SSDでも対応する製品が増えてきています。データ消去の世界標準ガイドラインである「NIST SP 800-88(rev.1)」ではSSDのデータ消去を完全とする(Purgeレベル)にはSanitizeコマンドを使用するよう指定されていますが、比較的新しいモデルや高性能なM.2 SSDでなければ対応していない場合があります。

そのため、まずはSanitizeを使用して、非対応の場合はSATAなら(Enhanced) SecureErase、NVMeならFormat NVMを使用するようにしましょう。

なお、ソフトによってはこれらの消去コマンドが「セキュア消去」の名で一括りにされている場合があります。(例:ピーマンPRO)

コマンド消去に対応する消去ソフトや消去装置を選びましょう

消去コマンドはインタフェースによって異なるため、すべてのコマンドに対応した消去ソフトや消去装置を選ぶことが、M.2のデータ消去において最も重要なポイントです。

製品を選定する際は、消去方式や機能の欄に以下のコマンドがすべて記載されているかを確認しましょう。

- (Enhanced) SecureErase

- Format NVM

- Sanitize (Block Erase)

【消去コマンドでデータ消去が行える装置やソフトの例】

まとめ

M.2 SSDのデータ消去には、同じコネクタ形状に見えてもインタフェースがSATAかNVMeの2種類あることから使い分けが必要な場合があります。

いずれも消去コマンド「Sanitize (Block Erase)」を用いることが最適ですが、SSD側が対応していない場合もありますので、SATAの場合は「(Enhanced) SecureErase」を、NVMeの場合は「Format NVM」で代用するようにしましょう。