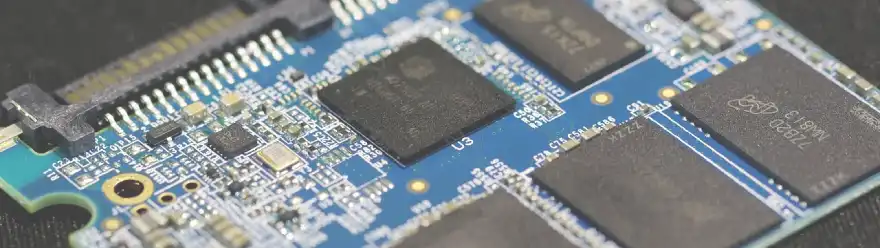

SSDのデータを安全に消去したいと考えたとき、実際にどのような方法があるのか、そして確実な消去を行うためにはどのような注意点を押さえるべきなのか、疑問をお持ちの方は多いでしょう。

特に従来のHDDと異なる構造をもつSSDでは、ただファイルをゴミ箱に入れて削除するだけではデータが完全には消えず、第三者による復元が可能となってしまうケースがあるため、慎重な対策が必要です。ここではSSDのデータ消去を完全に行う方法を解説し、それぞれのメリットや注意点も詳しく取り上げます。

また、SSDに特有のウェアレベリングやフリーズロックといった機能がどのような影響を与えるのか、そして実際にデータを完全消去する際によくある質問とその回答も交えながら説明していきます。

最後に、より安心・確実にSSDデータを消去したい方へ向けて、専門家への依頼がおすすめの理由についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

SSDデータを完全に消去する方法

SSDのデータを完全に消去する方法は大きく分けて三つ挙げられます。一つ目は特殊なクラッシャーを使って物理破壊を行う方法、二つ目は上書き保存を繰り返して実質的にデータを消去する方法、そして三つ目がデータ消去専用のコマンドを使う方法です。それぞれが独自のメリットやデメリットをもつため、自分の使用環境やコスト、そして再利用の可否によって選択肢を考えていくことが大切です。

特殊なクラッシャーを使って物理破壊をする

まず、物理破壊とは文字通りSSDそのものを破壊して再利用不能にすることで、データが残る領域自体を消滅させてしまう方法です。特殊なクラッシャーやシュレッダーを使用すれば、SSDの基板を細かく破砕してしまうため、情報を回収するのは極めて困難になります。取り扱っているデータが極めて機密度の高い情報場合や、企業の顧客情報が大量に含まれるなど一切の漏洩を許されない場合には有力な選択肢となるでしょう。

しかし物理破壊には再利用がまったくできなくなるというデメリットもあります。SSDを廃棄することを前提とした場合には問題になりませんが、まだ使える状態のSSDを違う用途で流用したり、中古市場へ売却する可能性がある場合は、物理破壊では実現が難しくなります。また、専用のクラッシャーは企業などの大規模向けに設計された機器であることが多く、個人レベルでの導入も難しいという面があります。安全性や信頼性は非常に高い一方で、コスト面や再利用面では注意が必要であることを覚えておきましょう。

上書き保存をする

次に挙げられるのが、上書き保存による論理的な消去方法です。具体的には、SSD内のデータ領域を何度かランダムデータや特定のパターンで埋めることで、復元ソフトなどが古いデータを読み取れないようにする方法です。HDD時代には、この方法が一般的で、アメリカ国防総省が指定していた方式では、複数回上書き保存を行うことでデータをほぼ完全に消去できるとされていたため、一般的なユーザーから企業のIT担当者まで広く利用されてきました。

とはいえ、SSDにはウェアレベリングという機能が搭載されており、この仕組みにより書き込み操作が均等に分散されるようコントロールが行われます。そのため、意図したセクタに対して上書きを行ったとしても、実際には異なる物理領域へデータが書き込まれてしまい、一部の旧データが完全に上書きされずに残ってしまう可能性があります。もちろん、上書き回数を増やしてリスクを少しでも低減することは可能ですが、SSDの特性から見てやや不安が残る面もあると言えるでしょう。ただし、物理破壊のように機器そのものを使えなくしてしまうことなく、比較的低コストで手軽に行えるメリットがありますので、一部の企業ユーザーにとっては魅力的な選択肢と言えます。

データ消去のコマンドを使う

三つ目に挙げられるのが、SSDに特有のコマンドを使った消去方法です。SSDメーカーやOSの標準機能として用意されている「Secure Erase」や「Sanitize」などのコマンドは、SSD内部のコントローラに直接指令を送って物理ブロックを一括消去する役割を担っています。これはファイルシステムレベルではなく、ドライブのファームウェアレベルで行われるため、SSDのウェアレベリング機構にも対応した形でデータが消去される可能性が高いです。

この方法はSSDの特性を深く理解した上で実装されているためデータ消去において有効的な方法ですが、OS環境やSSDのメーカーごとにコマンドの有効性や操作手順が異なる場合があります。場合によってはフリーズロックと呼ばれる状態により、消去コマンドの実行がブロックされてしまうケースもあるため、Secure EraseやSanitizeコマンドを正しく実行する際は事前にマニュアルをよく読み、SSDのメーカーが提示している推奨手順に従うことが重要です。

SSDデータ消去の2つの注意点

SSDのデータを完全に消去するうえで、押さえておきたい注意点が二つあります。それが「ウェアレベリング」と「フリーズロック」です。

これらはSSD特有の機能や状態であり、HDDではあまり意識をする必要がない部分でもありますので、それぞれの仕組みや対処法を理解しておくと失敗を回避しやすくなるでしょう。

ウェアレベリング

ウェアレベリングとは、フラッシュメモリに書き込みを行う領域を均一化させる仕組みのことです。フラッシュメモリは書き込み回数に寿命があるため、同じブロックばかりが消耗しないように制御を行わなければなりません。そこでSSDのコントローラが、書き込み要求が発生するたびに空きブロックをバランスよく選び、寿命を延ばす動作を常に実行しているのです。これはSSDの耐久性を高めるうえで不可欠な技術ですが、上書き消去を行うときに思わぬ影響を及ぼす要因となります。

上書きする先をユーザーが指定しても、実際には別の物理領域が選択されるケースがあるため、消去したつもりが何度繰り返されても実は一部ブロックに古いデータが残ってしまうリスクがあります。メーカー純正の消去ツールや専用コマンドはウェアレベリングを踏まえた上で設計されていることが多いので、この機能を理解したうえで最適な消去方法を選択するようにしましょう。

フリーズロック

フリーズロックとは、パソコンが起動している状態でSSDの消去コマンドを実行できないようにプロテクトをかける仕組みです。これはセキュリティ機能の一つであり、第三者が勝手に消去コマンドを走らせてデータを破壊しようとする行為を防ぐ狙いがあります。ユーザーが正しくSecure Eraseなどを実行しようとしても、フリーズロックがかかっていると拒否されてしまうため、一度PCを再起動してBIOS(UEFI)で認識させ直す、あるいは別の環境に接続してコマンドを走らせるなどの手間が発生することがあります。

たとえば、USB外付けケース経由でSSDを接続してデータ消去コマンドを送ろうとしても、フリーズロックが解除されない場合にはコマンドが弾かれてしまい、作業が進まないこともあります。この機能は意図しない不正消去を防ぐ意味ではセキュリティ上大切なものですが、データを消したい立場からすると手間がかかる原因にもなるので、事前にフリーズロックの存在を踏まえて消去手順を設計しておくとスムーズに進められるでしょう。

SSDのデータ消去についてよくある質問

ここからは、SSDのデータ消去に関してよくある質問について、それぞれ回答していきます。物理破壊を行った後の処理、どの方法を選ぶとよいかの判断基準、そして企業で大量のSSDを処理する場合のコスト対策などに焦点を当てていますので、自身の状況に当てはめてチェックしてみてください。

SSDをクラッシャーで破壊した後はどのような処理が必要ですか?

SSDを特殊なクラッシャーで破壊した後は、その破砕された基板やメモリチップをそのまま捨てれば終わりというわけにはいきません。破砕された破片の中に基盤や金属パーツ、プラスチック部分などが混在しているので、環境面や法令面で適切に処分するためのフローを確立しておくことが大切です。

企業であれば、産業廃棄物として認定された業者に引き渡すことが求められる場合もありますし、自治体によってはリサイクルのルールが細かく設定されていることがあります。

SSDのデータ消去を行う方法はどのように選ぶのがよいですか?

一言で「最もおすすめの方法はこれです」と言いたくなるところですが、実際には運用環境や重視するポイントによってベストな消去法は異なります。もし個人の利用で、そこまで機密性が高いわけでもないデータを、できるだけ低コストで消去したいという場合は、上書き保存やメーカー提供のユーティリティソフトによるSecure Eraseなどを試してみるのがよいかもしれません。

あるいは企業で膨大な数のSSDを処理しなければならない場合や、公的機関の情報など取り扱いが厳格なデータを抱えているならば、専門業者に依頼して物理破壊と証明書の発行をセットで依頼するほうがより安心感も高いです。

企業で大量のSSDのデータ消去を行う際にコストを抑える方法はありますか?

企業で大量のSSDを処分する際、コストを抑えたいというニーズは少なくありません。単純に全部物理破壊するとなると、それ相応の台数に応じた破砕費用や業者委託費用、廃棄コストが膨らんでしまう恐れがあります。そこで、まずデータの機密度合いをグルーピングしてみるのが有効です。

たとえば非常に重要度の高いデータを含むSSDだけ物理破壊を選び、重要度が低いデータであればSecure Eraseや上書き保存などの方法で処理し、それらを専門業者の検証サービスでランダムに抜き取りチェックするなどの運用にすれば、大量処分時でも全てを徹底的に破壊するよりはコストを抑えつつ、一定の安全性を確保できます。

また、複数のSSDを一度に消去したい場合は、業者にまとめて依頼することで単価が下がるケースもあるため、見積もり段階で確認してみるのがよいでしょう。さらに、大量のSSDを処理する前に、社内ポリシーとして暗号化を義務付けておけば、最終的な処分時の手間やリスクを減らすことができるという考え方もあります。こうした手順やルールをあらかじめ社内で整備しておくことが、長期的にはコスト削減とセキュリティ確保の両立に繋がるはずです。

SSDのデータ消去は専門家への依頼がおすすめ

ここまで述べてきたように、SSDのデータ消去にはさまざまな方法があり、それぞれの特性が異なります。ソフトウェアでの上書き保存やコマンド実行で問題なく終わるケースが大半かもしれませんが、どうしてもウェアレベリングの影響やフリーズロック解除の手間を考えると、誤った操作による消去失敗リスクがゼロとは言い切れません。特に企業や公的機関のように、万が一にも情報流出が許されない場面では、ほんの小さなミスが信用問題や法的リスクに結びつく可能性もあります。

こうした背景から、確実性や安全性を最優先するならば、専門家への依頼を検討することをおすすめします。専門家とは具体的に、データ消去サービスを提供している業者やIT資産処分を専門に扱うリサイクル業者、あるいは自社のITセキュリティを含めてコンサルティングしてくれる企業などが該当します。専門家に依頼すれば、SSDの物理破壊から書面での証明書発行、さらには監査や報告までワンストップで行ってくれるところも多いため、社内の担当者が一つひとつの手順を確認しながら作業に時間を割く必要がありません。

また、最新のデータ消去技術や法令・規制への対応にも精通しているため、必要に応じて企業のコンプライアンスに沿った処分方法を提案してもらうことも可能です。費用はかかりますが、もし機密情報が流出してしまった場合に被る損失を考慮すれば、結果的にはコストパフォーマンスが高いと考えます。

データ消去というと、HDD時代の感覚で「ゴミ箱に入れて削除しておけばいい」と考えてしまう方も多いかと思いますが、SSDが普及した現代においては、ウェアレベリングやフリーズロックなどの仕組みを正しく理解し、適切な手順で完全消去を行うことが重要です。さらに、実際にどの方法を選ぶべきか?判断に迷う場合は、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

弊社でも破壊・データ消去サービスをご提供しておりますので、ぜひ気になる方はサービスページもあわせてご覧ください。