データの重要性が増す現代において、情報漏洩は企業や個人にとって深刻なリスクとなっています。特に使用済みのハードディスクには、機密情報や個人情報が含まれている可能性があり、適切な処理を行わなければ悪意のある第三者によるデータ復元のリスクがあります。本記事では、ハードディスクのデータを確実に消去する手段として「物理破壊」に焦点を当て、その方法やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

ハードディスク物理破壊とは?

ハードディスク物理破壊とは、データ復元を不可能にするために行う方法です。データ消去ソフトウェアでは復元のリスクが完全には排除できないため、機密情報を扱う企業や個人にとって信頼できるデータ消去手段の一つです。

物理破壊の基本的なプロセス

- 破壊対象のハードディスクを準備

破壊するハードディスクを適切な場所に固定し、作業エリアの安全を確保します。 - 破壊方法の選択

ドリルやハンマー、専用破壊機器など、目的や環境に応じた破壊手段を選択します。 - 物理破壊の実施

選択した方法でハードディスクを破壊し、データが復元できない状態にします。 - 残骸の適切な処理

環境に配慮し、適切な廃棄方法を選びます。

物理破壊を選ぶ理由

- データの復元が不可能になる

物理的に破壊することで、ソフトウェアによるデータ復元を完全に防ぎます。 - 法令やセキュリティポリシーに準拠できる

企業の情報セキュリティ基準や法的要件に対応し、安全なデータ廃棄を実現します。 - 簡単かつ迅速に処理可能

専用機器を使用することで、大量のハードディスクも効率的に処理できます。

データセキュリティの重要性

企業の機密情報や個人データの流出を防ぐためには、適切なデータ消去が不可欠です。特にハードディスクを処分する際には、確実な物理破壊が推奨されます。

ハードディスクを物理的に破壊する方法3選

ドリルで破壊

ハードディスクを固定し、ドリルで複数箇所を貫通します。注意点として、作業時には安全ゴーグルや手袋を着用し、破片に注意する必要があります。また、専用のドリルビットを使用することで効率的かつ安全に作業を進めることができます。

ハンマーによる破壊

ハンマーで物理的にハードディスクを破壊することは、手軽で費用がかからない方法です。しかし、確実にデータを消去するには、ハードディスクのプラッタ部分をしっかりと破壊する必要があります。

HDDを分解してプラッタを破壊

プラスドライバーを使ってHDDの外装ネジを外し、カバーを開けます。内部には円盤状のプラッタがあり、ここにデータが記録されています。プラッタを取り出したら、金属バサミやヤスリを使って表面に深い傷をつけたり、細かく砕いたりすることでデータの復元を防ぎます。

ハードディスク物理破壊のメリット

データ漏洩リスクの完全排除

物理的に破壊することで、データ復元の可能性を完全に排除できます。ソフトウェアによるデータ消去は、上書き方式によって情報を削除しますが、高度な技術を用いることで復元されるリスクがゼロではありません。その点、物理破壊であれば、記録媒体そのものを破壊するため、データが流出する心配がありません。

一度に大量のハードディスクを処理可能

専用の破壊機器を使用すれば、多数のハードディスクを短時間で処理できます。特に、企業やデータセンターでは定期的に大量のHDDを廃棄する必要があり、物理破壊を活用すれば効率的に処理できます。また、破壊作業を一括で行うことで、人件費や手間を削減することも可能です。

機密情報の完全削除

データ消去ソフトウェアと異なり、ハードディスクそのものを破壊するため、情報漏洩のリスクをゼロにできます。特に、政府機関や金融機関などの極めて機密性の高いデータを扱う企業では、ソフトウェア消去だけでは不十分な場合があり、物理破壊が推奨されることが多いです。また、ソフトウェア消去には時間がかかるのに対し、物理破壊であれば短時間で処理できるため、効率的なデータ管理が可能です。

廃棄処理と一体化できる効率性

物理破壊と廃棄処理を同時に行うことで、処理の手間を削減し、業務を効率化できます。例えば、専門業者に依頼すれば、破壊後のHDDを適切に処分するプロセスまで一貫して対応してもらえるため、管理負担を軽減できます。

ハードディスク物理破壊のデメリット

物理破壊にかかるコスト

物理破壊を実施するには、専用の機器を購入するか、専門業者に依頼する必要があります。専用機器の価格は数十万円以上するものもあり、定期的なメンテナンス費用も考慮しなければなりません。また、専門業者に依頼する場合は、処理台数に応じて費用が発生し、大量のHDDを処理する場合はコストがかさむ可能性があります。

再利用不可能になる資材

物理破壊を行ったハードディスクは再利用できなくなるため、リサイクルが難しくなります。ソフトウェア消去の場合、データを完全に削除した後もハードディスクを再利用できるため、コスト削減や環境保護の観点でメリットがあります。しかし、物理破壊ではHDDの基板やディスクが損傷するため、部品の再利用も難しくなります。

環境への影響について

適切に処分しないと、破片や素材が環境に悪影響を及ぼす可能性があります。HDDにはレアメタルやプラスチックなどの素材が含まれており、不適切に廃棄すると土壌汚染や大気汚染の原因になります。適切なリサイクル施設を利用することで、環境負荷を低減することが重要です。

物理破壊後の処理責任

破壊後のHDDの残骸は適切に処理する必要があります。企業が自社で物理破壊を行う場合、破片や金属部品の回収・処分方法を事前に決めておかなければなりません。専門業者に依頼する場合は、適切な処理方法が保証されることが多いですが、処理コストが発生する点は考慮が必要です。

ハードディスクの物理破壊は自社or専門家に依頼する?

自社で行う場合

メリット

長期的に見ればコスト削減につながる

自社内で処理できるため、スケジュールの柔軟性がある

セキュリティ管理がしやすい(社外に持ち出すリスクを低減)

デメリット

適切な安全対策が必要(飛散防止・保護具の着用など)

専用機器の導入コストが発生する

適切な安全対策が必要

破壊作業に時間と手間がかかる

専門業者に依頼する場合

メリット

高度な設備で確実かつ効率的に処理できる

環境負荷を抑えた適切な処理が可能

破壊証明書の発行により、情報管理の証跡を残せる

破壊後の廃棄処理まで一括で対応可能

デメリット

処理のタイミングが業者のスケジュールに依存する

依頼費用が発生する

社外にHDDを持ち出すリスクがある(適切な業者選定が必要)

ハードディスク物理破壊における製品紹介

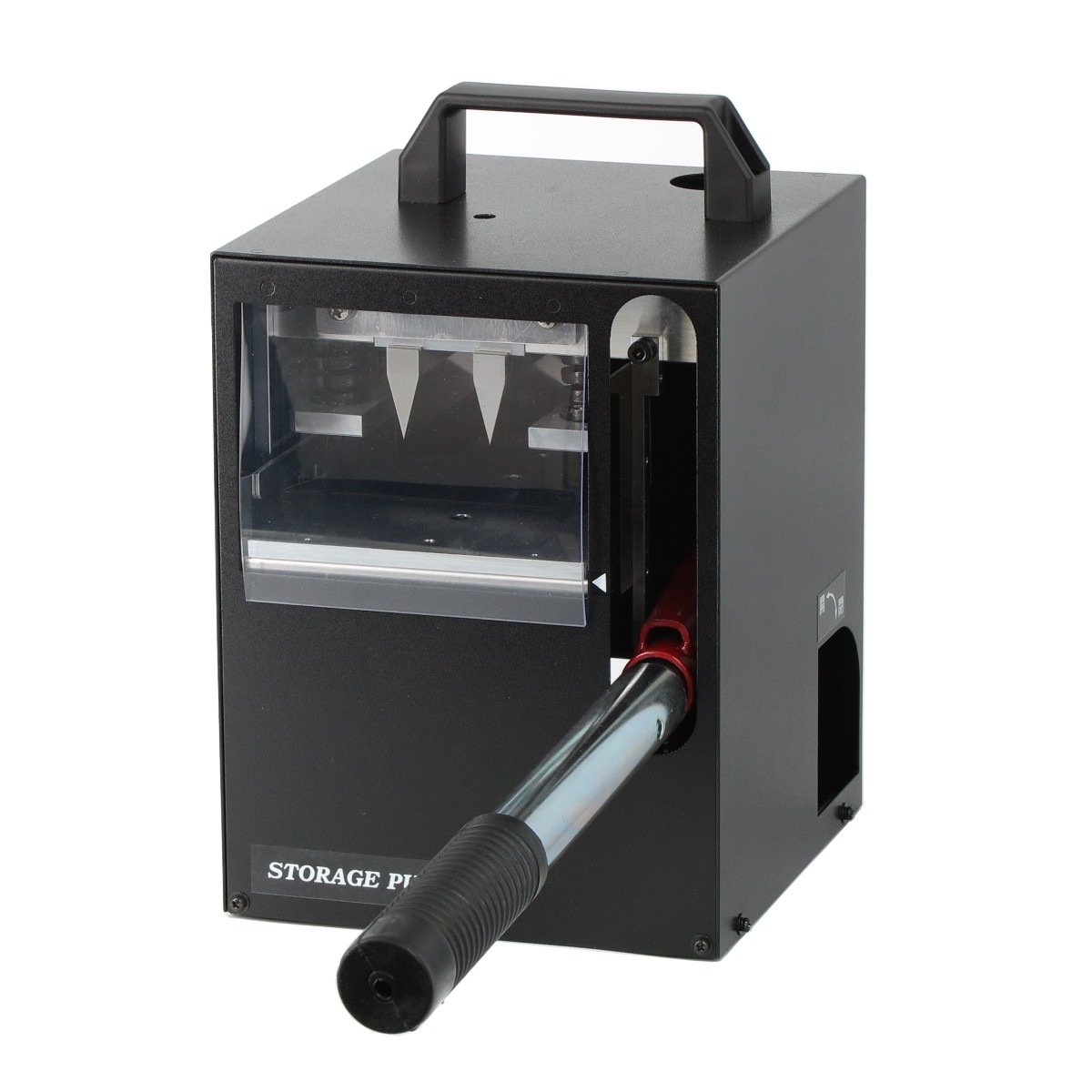

人気のハードディスク物理破壊装置

市場で評価の高い破壊装置を紹介します。

少量向けのコンパクトモデル

省スペースで設置できる小型機を紹介。

可搬性に優れる小型・軽量(重量12kg)筐体、6トンの破壊力とディスクの食い付きを防ぐ独自機構

大量破壊対応の大型機種

大規模なデータセンター向けの高性能機種を紹介。

約8秒の高速破壊、工具不要で破壊ツールが交換可能、2トンの破壊力とディスクの食い付きを防ぐ独自機構

エコフレンドリーな選択肢

環境に配慮したリサイクル対応の破壊機器を紹介。

豊富な消去方式をライセンス不要で利用可能、消去したハードディスクは再利用可能

ハードディスク物理破壊の実施手順と注意点

1,適切な場所と設備の確保

破壊作業を行う場所を適切に設定することが重要です。力任せの破壊作業を屋内で行うと、壁や床を傷つけるリスクもあるため、可能であれば屋外の広いスペースで作業を行ってください。

2,技能を持ったスタッフによる操作

安全に作業するために、専門知識を持つスタッフが実施することが望ましいです。特に企業や事業者の場合は産業廃棄物として扱われるケースもあるため、法令に従った手続きを踏まないと罰則の対象になる恐れがあります。

3,安全性を確保するための防護策

HDDを物理的に破壊する際には、ディスクや基盤の破片が飛び散ることを想定して安全対策をしっかり行う必要があります。周辺の環境の整備と作業する際は厚手の手袋や保護メガネ、できれば防塵マスクを着用するなど、十分な装備を整えるのが望ましいでしょう。

4,破壊後の残骸処理方法

HDDには金属やプラスチックなどの資源だけでなく、基盤部分にレアメタルが使われているケースもあり、不適切に廃棄されると土壌や水質に悪影響を及ぼす可能性があります。法令に則った適切な処理を行い、環境への影響を最小限に抑えましょう。

ハードディスクの物理破壊はこれを守るべし!

データ漏洩は企業にとって重大なリスクです。特にハードディスクに保存された機密情報や個人情報が外部に漏れることは、企業の信用を失墜させるだけでなく、法的な問題を引き起こす可能性もあります。物理破壊は、これらのリスクを完全に排除する手段として非常に有効です。物理的にハードディスクを破壊することで、データの復元を不可能にし、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

ハードディスクの物理破壊は、情報漏洩を防ぐ有効な手段ですが、コストや環境への影響も考慮する必要があります。自社での処理と専門業者の利用、それぞれのメリット・デメリットを比較し、業務の実態に応じた最適な方法を選びましょう。