HDDデータ復旧の基礎知識

HDDとは何か

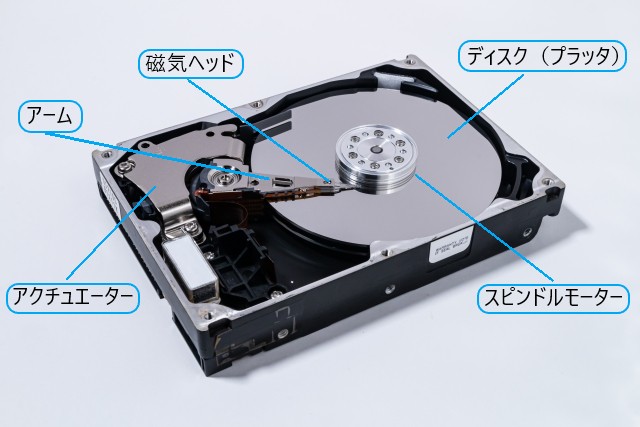

HDD(ハードディスクドライブ)は、磁気ディスクにデータを記録するストレージデバイスです。パソコンや外付けドライブ、録画機器など、さまざまな製品に使用されています。内部ではプラッタと呼ばれる円盤が高速で回転し、磁気ヘッドがデータを読み書きしています。構造が精密なため、衝撃や経年劣化によるトラブルが発生しやすいのが特徴です。

データ損失の主な原因

HDDのデータが失われる原因には、大きく分けて論理障害と物理障害があります。

| 障害タイプ | 主な症状 | 主な原因 | 対応方法 |

|---|---|---|---|

| 論理障害 | 誤削除、フォーマット、OSが認識しない | ファイルシステム破損、人為的ミス | 復旧ソフトや専門業者で対応可能 |

| 物理障害 | 異音、認識不可、 回転しない | ヘッドクラッシュ、 基板焼損、落下 | 通電停止し専門業者に依頼 |

どちらのケースかを見極めることが、復旧成功の第一歩です。

データ復旧の成功率を左右する要因

復旧の成否を分ける要素は、「障害の種類」「発生後の操作」「HDDの状態」の3つです。

特に重要なのは電源を入れ続けないことです。障害があるHDDを動かすと、内部でさらに損傷が進み、復旧が難しくなるケースもあります。

HDDの構造とデータ格納の仕組み

HDD内部では、円盤状のプラッタ上に磁気的にデータが記録されています。データはセクタ単位で管理されており、読み書きはヘッドがプラッタ上を高速で移動して行います。この仕組みを理解しておくことで、障害発生時に「どの部分に問題があるのか」を想定しやすくなります。

データ復旧が必要になる代表的なケース

- 誤削除・誤フォーマット

- 「フォーマットしてください」と表示される

- HDDが認識されない

- 異音(カチカチ音・回転音がしない)

- 水濡れ・落下などの物理的損傷

HDDからデータを復旧するための準備

データが消失した際の初動対応

最も重要なのは「すぐに電源を切ること」です。誤削除などの軽度障害なら、自力での復旧も可能です。

ただし、「異音」や「認識しない」などの症状がある場合は、通電をやめて専門業者に相談しましょう。

データ復旧ソフトウェアの選び方

軽度の論理障害であれば、市販または無料のデータ復旧ソフトで復旧できる場合があります。代表的なものには「Recuva」「EaseUS Data Recovery Wizard」「Recoverit」などがあります。

| ソフト名 | 特徴 | 対応OS | 無料版有無 |

|---|---|---|---|

| Recuva | 無料・シンプル操作 | Windows | あり |

| EaseUS Data Recovery Wizard | 高い復旧率 | Windows / macOS | あり |

| Recoverit | 写真・動画復旧に強い | Windows / macOS | あり |

バックアップの重要性とその方法

データ復旧の基本は、事前のバックアップです。外付けHDDやNAS、クラウドサービスを活用して定期的なバックアップ体制を構築しておきましょう。

HDDの物理障害の判断基準

次のような症状がある場合は、物理障害の可能性が高く、自力復旧は避けるべきです。

- HDDから異音がする

- BIOSやOSで認識されない

- 回転音がしない

- 電源投入後にエラーメッセージが表示される

自力でできるデータ復旧方法

ソフトウェアを使用した復旧手順

- 障害HDDの使用を停止

- 別のPCに接続(USB変換ケースなど使用)

- データ復旧ソフトをインストール(安全な別ドライブに)

- HDDをスキャンし、目的のファイルを検出

- 復旧先を別ドライブに指定して保存

HDDを取り出して他のPCに接続する

外付けケースやSATA-USB変換アダプタを使うことで、HDDを別のPCに接続して確認できます。認識される場合は、すぐにデータのコピーを行いましょう。

コマンドラインを使ったデータ救出方法

上級者向けには、Windowsの「chkdsk」コマンドやLinuxの「dd」コマンドを用いたデータ救出も可能です。ただし、誤った操作でデータを上書きするリスクがあるため注意が必要です。

データ復旧の成功率を上げるコツ

- 復旧対象のHDDには書き込みをしない

- スキャンはなるべく早く実施

- 温度上昇や振動を避ける

- 復旧作業は安定した電源環境で行う

データ復旧後のファイル整理の方法

復旧データはファイル名やフォルダ構成が崩れることがあります。復旧後は整理用のフォルダを作成し、バックアップ体制を整えましょう。

専門業者に依頼する際のポイント

信頼できるデータ復旧業者の見極め方

| チェック項目 | 内容 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 無料診断 | 無料で初期診断・見積もりをしてくれる | 作業前に費用が明確か |

| 成功報酬制 | 復旧不可の場合は費用が発生しない | 明記されているか |

| 設備環境 | クリーンルームでの物理作業が可能 | ISO認証・設備写真が公開されているか |

| 個人情報保護 | プライバシーマーク取得など | 情報管理体制の明記 |

| 実績 | 年間復旧件数・法人実績 | 公開実績の有無 |

| 対応スピード | 緊急対応や即日診断が可能 | サポート体制 |

| 料金体系 | 見積もり後の追加料金がない | 契約書・明細の明示 |

データ復旧業者のサービス内容を比較

業者によって対応範囲が異なります。論理障害・物理障害どちらにも対応できるか、納期や保証内容を確認しましょう。

見積もり依頼時に確認すべきこと

- 診断費用の有無

- 成功報酬制かどうか

- データ復旧不可時のキャンセル対応

- 個人情報保護体制

復旧作業の流れと所要時間

- 無料診断・見積もり

- 作業可否の判定

- データ復旧作業(数日〜数週間)

- 復旧データの納品

復旧費用と支払い方法

論理障害は1〜5万円、物理障害は5〜20万円以上が一般的です。データ量や障害度合いで大きく変動します。

データ復旧に失敗しないための注意点

誤った操作が与える影響

誤ったフォーマットやソフトの選定ミスで、復旧可能だったデータが完全に失われることもあります。

データ復旧前にしてはいけないこと

- 上書き保存

- HDDの分解

- 通電テストの繰り返し

- 修復ソフトの多重使用

物理障害を悪化させない対策

異音や熱を感じたらすぐに電源を切り、専門業者に相談しましょう。無理に接続を続けるとヘッドやプラッタが損傷します。

復旧品データの管理と注意点

復旧データは、別の安全なストレージに複製を作成し、バックアップを忘れずに。

HDDの安全な取り扱い方法

静電気防止袋に入れ、湿気・振動・高温を避けて保管しましょう。

復旧後のデータ保護と予防策

バックアップ体制の構築方法

最低でも3-2-1ルール(3つのコピーを2種類のメディアに保存し、1つを別の場所に保管)を実践するのがおすすめです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 3つのコピー | 元データ+バックアップ2つ |

| 2種類のメディア | 例:HDD+クラウド |

| 1つを別の場所に保管 | 災害・盗難対策として |

データ消失を未然に防ぐ習慣

- 定期的なウイルススキャン

- HDDのSMART情報の確認

- 不審な動作を感じたら早めにバックアップ

クラウドストレージの活用法

Google Drive、Dropbox、OneDriveなどのクラウドサービスを併用することで、物理的損傷リスクを回避できます。

定期的なデータチェックの重要性

半年〜1年に一度、バックアップの有効性やデータの破損有無を確認しておくことで、トラブルを未然に防げます。

HDD以外のデータ保存メディアの選択肢

SSD、NAS、LTOテープ、Blu-rayディスクなど、用途に応じて複数の媒体を使い分けることで、安全性と長期保存性を両立できます。

| メディア | 特徴 | 保存期間目安 |

|---|---|---|

| SSD | 高速・静音だが書換寿命あり | 約5〜10年 |

| NAS | 複数台で自動バックアップ可能 | 運用次第で長期利用可 |

| LTOテープ | 長期保管向け(企業用途) | 約30年 |

| Blu-ray(M-DISC対応) | 光ディスク型・長寿命 | 約50年以上 |

まとめ

HDDのデータ復旧は、初動対応と正しい判断が成功の鍵です。軽度の障害であれば自力での復旧も可能ですが、物理的な損傷が疑われる場合は専門業者への依頼が最も確実です。

また、復旧後は再発防止のためにバックアップとデータ保護体制を見直し、安心して使い続けられる環境を整えましょう。