実際の個人情報流出事例を詳細に分析し、どのような“落とし穴”があったのかを解説。企業・個人問わず役立つ、安全かつ確実なデータ消去の方法と体制構築のポイントを網羅します。

個人情報流出の現状と深刻度

個人情報の流出事件は、年々増加傾向にあります。背景にはデジタルデータの爆発的な増加と、デバイスの多様化、クラウド移行による管理範囲の拡大などが挙げられます。2023年、日本国内だけでも個人情報漏えいに関する報告件数は500件を超え、漏えいした情報件数は数千万件規模に達しました。

一度流出した情報はネット上で拡散・売買され、削除はほぼ不可能です。企業にとっては巨額の損失、個人にとってはなりすまし被害や詐欺被害といった二次被害につながる深刻な問題です。

過去の主な個人情報流出事例【国内】

国内事例:兵庫県尼崎市──USBメモリ紛失(2022年)

兵庫県尼崎市では、市民46万人分の個人情報を保存したUSBメモリが委託業者によって紛失される事件が発生しました。USBメモリには住民基本台帳情報や銀行口座番号、課税情報などが含まれ、パスワード保護されていたものの情報管理体制の甘さが強く批判されました。幸い物理的に発見され、情報流出の事実は確認されませんでしたが、自治体としての信頼失墜は避けられませんでした。

個人情報を含むUSBメモリーの紛失事案について|尼崎市

教訓

データを外部に持ち出す際の「持ち出し制限」や「暗号化義務化」、さらに「持ち出し理由の記録」といったルールの必要性が浮き彫りになりました。

国内事例:森永製菓──ECサイト不正アクセス(2022年)

森永製菓の通販サイトが外部からの不正アクセスを受け、最大で164万件の顧客情報が漏えいした可能性が報告されました。漏えいした情報には氏名・住所・電話番号・メールアドレスが含まれ、クレジットカード情報は含まれていませんでしたが、利用者の不安と信頼低下を招きました。

不正アクセス発生による個人情報流出の可能性のお知らせとお詫び|森永製菓株式会社

教訓

「脆弱性の修正が遅れたこと」が原因とされ、ウェブアプリケーションのセキュリティ管理、パッチ適用の重要性が改めて問われる事件となりました。

海外事例:Equifax(米国)──1億4,550万人分の情報流出(2017年)

米国の信用情報機関Equifaxは、ウェブアプリケーションの脆弱性を突かれ、約1億4,550万人分の氏名・社会保障番号・住所・運転免許証番号・クレジットカード番号などが漏えいしました。漏えい後、企業は巨額の和解金(7億ドル超)を支払う結果となりました。

1億4000万人の機密情報流出のEquifax、最大7億ドル(約755億円)支払いで合意 出典:ITmedia NEWS

教訓

情報管理の甘さに加え、事故発覚後の情報公開の遅れが被害を拡大。事故対応マニュアル、顧客への早期連絡体制も重要であることが示されました。

流出が引き起こすコストとブランド毀損

個人情報流出が企業にもたらす損失は、単なる賠償金や修理費用にとどまりません。

- 直接的コスト:被害者への賠償金、罰金、セキュリティ強化の改修費用、法的対応費用

- 間接的コスト:顧客離れ、信頼回復にかかる広告宣伝費、株価下落、採用難による人件費増加

実際、ある小売企業では、個人情報流出発覚後3か月で売上が約15%減少。信頼回復には「3年以上」かかるとも言われています。

法制度(改正個人情報保護法/GDPR)の最新動向

2022年改正の日本の個人情報保護法では、

- 電子的データの安全管理措置の強化

- 違反時の罰則強化(法人への過料上限を1億円に引き上げ)が盛り込まれました。

一方、EUのGDPRでは

- **「忘れられる権利」**の強化

- 違反時の制裁金最大2,000万ユーロなどが定められ、企業規模を問わず高い対応レベルが求められています。

“安全な”データ消去が不可欠な理由

「削除=完全消去」と誤解している人は少なくありません。

実際には「ゴミ箱削除」「フォーマット」ではデータの参照情報を消しただけで、復元ソフトを使えば復元可能です。

ある調査では、中古オークションサイトで「消去済み」とされていたHDDから数千件のクレジット情報が復元される例が報告されています。

データを完全に消去するには、専門的な手法が不可欠です。

主要なデータ消去手法の比較

| 手法 | 復元リスク | コスト | 運用難易度 | 推奨用途 |

|---|---|---|---|---|

| 上書き消去 | ほぼゼロ | 低〜中 | 低 | リユース予定のHDD |

| 物理破壊 | 完全不可 | 中〜高 | 中 | 廃棄メディア全般 |

| 暗号化消去 | ほぼゼロ | 低(要準備) | 低 | 暗号化運用の組織 |

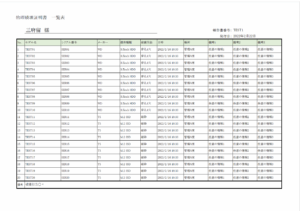

組織に必要なデータ消去ワークフロー

- デバイス棚卸し:使用・未使用状況を常時把握

- 消去ポリシー策定:デバイス種別や用途に応じた手順書作成

- 実施・記録:消去ログや証明書を取得

- 定期監査:第三者機関によるランダムチェック

よくある疑問&Q&A

Q:無料の消去ソフトでも大丈夫?

A:基本機能は使えますが「ログ取得」「全領域消去」に制限があるものが多いです。重要データは認証取得済みの有償ツールを推奨します。

Q:プロに任せるメリットは?

A:証明書発行・監査対応・立会報告が可能。廃棄物管理の一環として責任を明確化できます。費用は1台数千円~数万円になります。

今すぐできるセルフチェックリスト

✅ 管理台帳に「未使用メディア」は残っていないか?

✅ IT資産の廃棄ポリシーは明文化されているか?

✅ 無料ツールだけで消去していないか?

✅ 廃棄証明書のテンプレートは用意済みか?

まとめ

本稿では、実際の流出事例をもとに「なぜ単なる削除では不十分か」を解説しました。国内外の法規制動向、主要な消去手法、体制づくりのポイントもご紹介しました。

“データ削除”ではなく“安全消去”へ──。

今こそ、企業・個人それぞれが確実な対策を講じ、信頼を守る仕組みを構築しましょう。