HDDを破棄するとき、捨て方やデータ漏洩のリスクについて心配になる方も多いのではないでしょうか。長年使ってきたパソコンのHDDは、大切な個人情報や業務データが残っている可能性が高く、適切に破棄しなければ思わぬトラブルにつながることもあります。近年は自治体やメーカー、リサイクルショップなど、さまざまな処分方法が用意されていますが、どの方法を選ぶにしても「データ消去」が極めて重要なステップです。そこで本記事では、HDDを破棄する代表的な5つの方法と、事前に行うべきデータ消去の方法について詳しく解説していきます。不要になったHDDを安全に手放したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

HDD破棄を行う5つの方法

HDDを手放す必要が出てきたとき、気になるのは破棄の方法であると思います。古くなったHDDを廃棄したいが、どこに頼めばいいのか、そしてデータは本当に漏れないのかといった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。HDDはパソコンの心臓部ともいえるパーツであり、大切な個人情報や業務データが詰まっている可能性があります。そのため、適切に処分しないと情報漏洩のリスクにつながりかねません。ここでは、安全かつ確実にHDDを破棄するために利用できる代表的な方法を順番にご紹介していきます。

自治体で処分を行う

自治体によってルールが異なりますが、パソコン本体や周辺機器を回収してくれる自治体が増えています。地域によっては小型家電リサイクル法の対象品目として分類され、役所や指定の回収ボックスで回収している場合もあります。手数料が発生するケースもありますが、多くの場合は他の処分方法と比べて割安か無料のことが多い点が魅力です。ただし、自治体の回収では基本的にデータを消去するサービスは行っていないため、事前に自分でデータを消去しておく必要があります。

メーカーや量販店の回収サービスを利用する

購入したメーカーやパソコン・家電量販店によっては、独自の回収サービスを行っている場合があります。送料込みで手軽に利用できたり、店舗によっては持ち込みにも対応していたりと、利用者にとっては比較的安心感のある手段と言えるでしょう。ただし、店舗によって引き取り条件や料金が異なることもあるため、事前に電話や公式サイトで確認しておくことがおすすめです。

リサイクルショップに持ち込む

まだ動作に問題がないHDDや、比較的新しい型のHDDであれば、リサイクルショップや中古パソコンショップで買い取ってもらえることがあります。動作確認や外観チェックをされたうえで、査定額が提示されるので、破棄するつもりだったHDDが思わぬ収入につながる可能性もあるのが嬉しいところです。ショップ側では初期化や軽度のメンテナンスは行ってくれる場合もあるものの、完全なデータ消去は保証されないことがほとんどであるため、プライバシー保護の観点から、自分で確実にデータを消去してから持ち込むようにしましょう。

フリマやネットオークションに出品する

フリマサイトやネットオークションにHDDを出品することで、個人間の売買を成立させるという方法もあります。動作品であれば買い手がつきやすく、出品者にとっては処分費用を負担しなくて済むどころか、売上が得られるケースもあるでしょう。しかし、この方法は落札者に渡ったあとで万一データが復元されてしまった場合、トラブルの原因になるため、データ漏洩のリスクをゼロにするために、より厳重なデータ消去が求められます。

不用品回収業者に依頼する

一度に大量のHDDや古いパソコンを処分する必要がある場合は、不用品回収業者に依頼する方法が便利です。業者によっては法人向けのサービスも展開しており、オフィスの大量廃棄物をまとめて回収するプランなどを提供しています。メリットとしては、迅速な対応や手間を省ける点が挙げられますが、費用は自治体回収よりも高くなることが多いため、依頼する前には見積もりを取り、データ消去の対応が含まれているかどうかも必ず確認するようにしましょう。

| メリット | デメリット | |

| 自治体に依頼 | 価格が割安または無料 | 自分でデータを消去する必要がある |

| メーカーに回収依頼 | 安心感のある手段 | 店舗によって引き取り条件や料金が異なる |

| リサイクルショップに持ち込む | 収益性がある | 完全なデータ消去は保証されないことがある |

| ネットオークションに出品 | 収益性がある | 不完全な消去ではデータが復元されてしまう |

| 不用品回収業者に依頼 | 迅速な対応や手間を省ける | 費用が高いことが多い |

HDDの破棄を行う際の注意点

HDDの破棄では、何よりもデータの取り扱いに注意を払う必要があります。フォーマットやゴミ箱を空にする操作だけでは、実は簡単にデータが復元できてしまう可能性が高く、情報漏洩の危険があります。大切な個人情報が流出してしまうリスクを避けるためにも、必ず「復元不可能な状態」にしてから手放すことが大切です。

HDDデータを安全に消去する方法

どのようにHDDを破棄するにしても、データを安全に消去しておくことが必須です。ここでは、代表的なデータ消去方法として物理的な破壊と、データ消去ソフトの使用について詳しく解説します。

物理的に破壊する

もっとも確実と言われるのが、HDDを物理的に破壊する方法です。具体的には、HDDの円盤(プラッタ)をハンマーで割ったり、ドリルで穴を開けるといった方法が挙げられます。プラッタが損傷してしまえば、専門業者でもデータを復元するのはほぼ不可能となりますが、力任せに叩き割るのは破片が飛び散るおそれがあるため、防護メガネや手袋を使用するなど安全面への配慮が必要です。また、手作業では破壊が不十分となるケースもあるため、本当に大事なデータが含まれている場合はサービス提供を行う業者に依頼する選択が安心です。

HDD破壊についてより詳しく知りたい方は、参考の記事をご覧ください。

データ消去ソフトを使う

物理的な破壊に抵抗がある方や、再利用のためにHDDを見た目だけでも残しておきたい場合は、データ消去ソフトを使う方法が有効です。フリーソフトから有料ソフトまでさまざまな種類がありますが、共通して言えるのは「上書き」を行うことで、通常の操作ではまず復元できない状態にするという点です。ソフトによっては何度も無意味なデータを書き込む「複数回書き込み機能」を備えているものもあり、より念入りなセキュリティ対策が可能になります。

データ消去後の検証方法

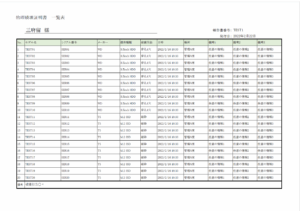

データ消去後の検証は、消去が完全に行われたかを確認する重要なステップです。確認方法としては、ツールを活用します。データ復元ソフトを使って消去後のHDDをスキャンし、データが復元できないかを試し、復元が不可能であれば、消去が成功した証拠となります。また、データを消去したことを証明したい場合は、データ消去証明書を発行するサービスを利用することで、第三者に対しても消去が確実であることを証明することができます。

弊社のサービスでは、作業完了後データ消去証明書を発行することが可能です。

証明書発行例

HDD破棄に関するQ&A

HDDを破棄するにあたって、実際に「いつ捨てればいいのか」「再利用はできないか?」といった疑問が浮かぶ方もいるのではないでしょうか。ここでは捨て時と再利用についてご説明します。

HDDの捨て時は?

HDDは精密機器ですので、数年使用しているとどうしても経年劣化による故障リスクが高まります。具体的な寿命は使用環境や稼働時間にも左右されますが、目安としては3~4年ほどでパフォーマンスの低下を感じることが多いです。読み書き時に異音がする、データ転送に異常に時間がかかるなどの症状が出たら、そろそろ買い替えを検討してもいいでしょう。また、使用頻度は低くとも長期的に放置していたHDDは、中の磁気が弱まってデータが消えたり、通電しようとしても動作が不安定になるケースがあるため、古いHDDを保管している場合も定期的に状態をチェックすることが大切です。

参考:HDDの寿命は何年?症状や調べ方、延命方法を徹底解説! | NECフィールディング

HDDを再利用することはできる?

HDDの再利用は、可能です。たとえばUSB接続の外付けケースに入れてバックアップ用にする方法や、別のPCに内蔵して補助ストレージとする方法など、一定の知識があれば実現が可能です。ただし、再利用を検討する場合でも、過去のデータはきれいに消去しておかなければ情報漏洩の危険性が残ります。また、再利用時にトラブルが起きてもメーカー保証が受けられない場合が多いため、自己責任で行うことを忘れないようにしましょう。どうしても不安が拭えない場合は、思い切って新品のストレージを購入するほうが安心かもしれません。

HDD破棄は、データ消去をしてから

HDDを破棄するときには、まずデータ消去を徹底することが何よりも大切です。どの破棄方法を選ぶにしても、確実にデータを削除しておかなければ、思わぬ情報漏洩のリスクにさらされる可能性があります。特に個人情報や企業の機密情報を扱っている場合は、物理的な破壊や専門のソフトを使用した上書き消去など、復元が不可能なレベルまで処理を行うことを意識しましょう。弊社では、HDD破壊・データ消去のサービスをご提供しておりますので、ご興味のある方はぜひ一度弊社のホームページをご覧ください。